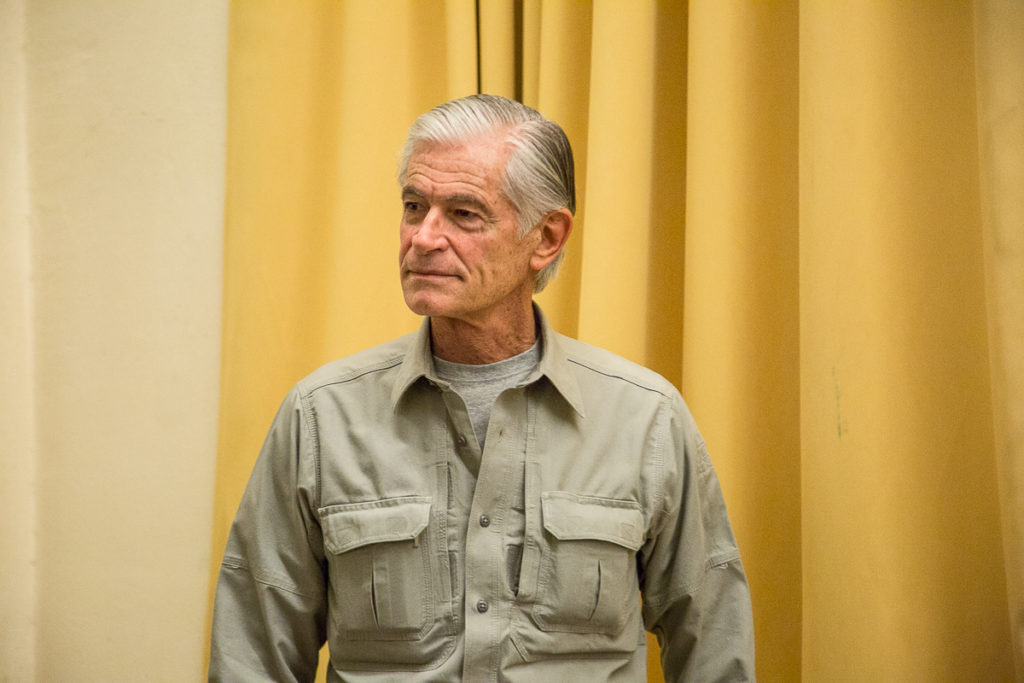

James Nachtwey intervistato da Roberto Koch

James Nachtwey, uno tra i più importanti fotoreporter di guerra contemporanei è in mostra presso Palazzo Reale con “Memoria”, la più grande retrospettiva sul suo lavoro che parte proprio dalla nostra città per poi proseguire per un tour mondiale. In occasione della presentazione di questa mostra Roberto Koch intervista James Nachtwey (Sala Conferenze – Palazzo Reale, 1 dicembre 2017). Grazie al lavoro della nostra socia Sabrina Polo, abbiamo la trascrizione e traduzione di questa intervista, che è un importante documento e che vi consigliamo di leggere.

Ho voluto diventare un fotografo per essere un fotografo di guerra.

Ma ero guidato dalla convinzione che una fotografia che riveli il volto

vero della guerra sia quasi per definizione una fotografia contro la guerra.

James Nachtwey

Roberto Koch: Dalle parole di Wim Wenders nella “Laudatio per James Nachtwey” a Dresda (1), si evince molto di questi 40 anni di lavoro che hanno segnato un riferimento assoluto nella storia del foto giornalismo. Qual è stato, 40 anni fa, il motivo che l’ha portato a scegliere la fotografia, che non era qualcosa di connaturato in lui ma è stato qualcosa che ha capito nel corso del tempo?

James Nachtwey: Sono un fotografo autodidatta. La mia principale ispirazione viene dalla guerra del Vietnam e da

tutto quello che è stato il movimento per la difesa dei diritti civili nel mio paese, gli Stati Uniti d’America, nel periodo in cui ero uno studente universitario. Le immagini dei fotoreporter e dei fotografi avevano grandemente influenzato il mio punto di vista e davvero mi hanno molto aiutato a farmi un’opinione su quello che stava succedendo, soprattutto nel mio paese ma anche fuori. Trovo che le immagini che i fotografi pubblicavano sui vari media in quel periodo erano molto diverse dalla retorica militare e politica, dalla descrizione che l’esercito e i politici facevano dei fatti dell’epoca. Le immagini erano decisamente molto, molto più crude e questo mi ha molto aiutato a capire la discrepanza, lo iato che c’è fra i problemi degli esseri umani e anche come i problemi e le tragedie degli esseri umani venivano rappresentati in politica. La fotografia documentaristica mi ha dato veramente la possibilità di capire quali fossero i veri valori sociali che questa fotografia rappresenta. Non ho preso però la decisione di diventare fotografo se non dopo aver terminato gli studi e aver preso la laurea. Dal punto di vista delle mie doti personali non c’era assolutamente nulla che facesse presagire un’attitudine particolare o un talento particolare nella fotografia. La mia è stata una decisione deliberata perché ci credevo.

Roberto Koch: Questa discrepanza fra ciò che vuole mostrare la politica e ciò che, invece, testimonia il

fotoreporter come si risolve?

James Nachtwey: Uno dei valori principale della fotografia che documenta l’attualità è che ci fa porre delle domande; ci si pone davanti ad una serie di quesiti, non solo i quesiti che mettono in dubbio ciò che viene fatto a livello dei rappresentanti politici e del loro operato: questo tipo di fotografica mette la classe dirigente che ha il potere decisionale di fronte alle sue responsabilità riguardo alle politiche da scegliere perché è attraverso la descrizione di un singola situazione e di ogni singolo essere umano, prendendo in considerazione anche le cose apparentemente più risibili, che si dà il giusto risalto agli esseri umani che vivono sull’orlo della storia.

Il compito della fotografia è proprio di narrare le storie, di tracciare un parallelo fra le singole storie e l’umanità e di creare un legame fra chi guarda queste fotografie e il contenuto delle immagini stesse. Molto spesso i politici e i leader militari agiscono sulla base dei loro programmi e allora, davvero, le domande che il mio lavoro spinge a fare sono proprio queste: spronare chiunque, ogni singolo cittadino, ogni singolo membro di una popolazione a chiedersi cos’è il potere e cosa fa il potere. Il mio lavoro è un lavoro che non indietreggia mai di fronte ad una missione come questa perché è un lavoro di rivelazione di ciò che accade; è un lavoro di aiuto e di critica nei confronti di ciò che

viene fatto a livello politico perché attraverso questo è possibile creare gruppi coesi di cittadini, gruppi uniti nella popolazione che, conoscendo e capendo l’informazione che viene pubblicata sulla stampa, può cambiare le cose: l’informazione è potere e il potere si declina in una serie di diritti più o meno esercitati. L’azione migliore che i giornalisti possono svolgere è di mettere a nudo questo potere. Dipenderà da tutti i cittadini usarlo in modo appropriato. Chi fa questo tipo di lavoro fa “progresso” perché mette in discussione tutto ciò che viene detto

dalla politica. Ecco perché il lavoro dei giornalisti viene in tutto il mondo minacciato: veniamo minacciati e perseguiti dal potere, veniamo spesso imprigionati e spesso uccisi. Perché noi sfidiamo ciò che gli altri non osano fare. Attraverso il coraggio dei giornalisti bisognerebbe riuscire a avere un anelito per la libertà, per una vita libera.

Roberto Koch: La mostra in corso ha il titolo “Memoria” ed è appunto una retrospettiva di questi 40 anni di

lavoro. Hai avuto l’occasione di incontrare tantissime persone e stabilire una relazioni con loro, di vedere molte vittime di ingiustizia, di guerra e hai avuto occasione di incontrare personalità straordinarie. In particolare vorrei chiederti del tuo incontro con Nelson Mandela, che all’interno della mostra è presente in una fotografia nella grande sezione dedicata al sud Africa. Ci racconti il tuo incontro con lui e come il politico è chiamato a difendere il proprio paese?

James Nachtwey: Mandela è il mio eroe personale, è davvero il mio esempio di leader carismatico. Spesso mi chiedo perché ce ne siano così pochi, al mondo, di leader del calibro di Mandela. E’ un uomo che ha sofferto terribilmente, al quale il regime ha imposto sofferenze terribili come i 27 anni di lavori forzati. Nel corso di questi anni non perse mai la speranza: continuò a lavorare alacremente e a fare resistenza alle politiche dall’apartheid. La sua grande personalità è emersa dopo, quando salito al potere, ha completamente ricusato il razzismo e qualsiasi tipo di vendetta, che una persona di più bassa elevatura avrebbe messo felicemente in atto approfittando della situazione di potere. Lui, invece, ha portato l’intera popolazione del suo paese a continuare questa resistenza, ha salvato il suo paese, ha evitato che ci fossero vendette sanguinose e si è prodigato per costruire l’armonia. Bisogna chiedersi perché sono così pochi i leader generosi? Avrebbe potuto diventare presidente a vita e molti al suo posto avrebbero entusiasticamente accettato questa carica. Lui invece salì al potere e rimase presidente per un unico mandato, dopodiché passò il testimone a qualcun’altro. Mi chiedo, nuovamente, perché così pochi?

Roberto Koch: Nella mostra le fotografie di James Nachtwey scorrono da un prologo in cui si vede la sua fotografia di guerra degli anni precedenti alla caduta del muro di Berlino, ad un momento di passaggio significato dalla caduta del muro che ha dato vita a un disordine mondiale non conosciuto prima, quindi nuovo, e poi ad un altro punto di svolta nella sua ricognizione storica di quello che era il mondo durante il corso di questi decenni, che è stato l’attacco alle torri gemelle dell’11 settembre 2001. Vorrei chiedere a Jim un commento sul fatto che ci fosse una guerra a casa sua in quel momento, a New York, e se ci racconta cosa è successo quando, rientrato a casa prima del previsto, si è trovato in mezzo a questa guerra colossale contro l’America. Come l’ha vissuto?James Nachtwey: Sono rientrato a New York dalla Francia dov’ero in gita con amici, prima del previsto, alle ore 23 del 10 settembre. La mattina successiva, quando mi alzai guardai fuori dalla finestra e vidi il World Trade Center in fiamme, e la Torre Sud che stava bruciando. Immediatamente presi tutta l’attrezzatura e la macchina fotografica, senza aver bene capito cosa stesse accadendo. Poi detti ancora un’occhiata fuori dalla finestra e capii che anche la seconda torre era stata colpita: lì mi fu chiaro che gli Stati Uniti erano sotto attacco e che eravamo entrati in guerra. Come faccio spesso in queste circostanze, io corro verso tutto ciò da cui tutti gli altri fuggono via. Cercai di dribblare le auto della polizia e mi diressi verso la Torre Sud che era completamente in fiamme e riuscii a fare le foto del crollo – stava crollando di fronte a i miei occhi – e continuai ad andare verso la torre, incapace di fermarmi. Sorprendentemente la mia mente entrò in una modalità che posso definire “a rallentatore”: tutti questi detriti, tutte queste putrelle di acciaio che mi stavano volando addosso sembravano quasi dei fiammiferi e ho pensato, per tutto quel lasso di tempo, a fare solamente il mio lavoro e a catturare queste immagini. Sono tornato ad una situazione di tempo reale solo all’ultimo fotogramma: stavo filmando e quando finì la pellicola, all’ultimo fotogramma tornai alla realtà; anche lì mi ritrovai a correre verso quello che era stato l’obiettivo, la zona dalla quale scappavano tutti. Però mi sono reso conto della gravità della situazione e per non soccombere ho cercato protezione, mi sono avventurato verso la seconda torre, ho dribblato le auto della polizia; la situazione era assolutamente spaventosa: c’era fuoco dappertutto, c’erano un sacco di auto della polizia completamente distrutte e la sensazione che ho avuto è stata quella di trovarmi dentro un film di fantascienza che stesse descrivendo l’apocalisse. Poi vidi cadere la seconda torre e capii che aver pochissimo tempo per salvarmi. Ho pensato “devo mettermi in salvo” – probabilmente si è acceso un istinto di sopravvivenza. Tutto divenne completamente nero, mi sentivo soffocare e pensai di essere arrivato al punto di essere sepolto dai detriti anch’io come tanti altri. La cosa terribile era la ricerca di persone che tutti facevano disperatamente, ma c’erano solo cadaveri: è stranissimo in una situazione così non vedere più nessun ferito. Non sapevo dove stessi andando ma molto lentamente cercai di trascinarmi avanti finché vidi dei bagliori, come piccole stelle di luce, ed erano le luci delle macchine della polizia distrutte. Mi ricordai che ero venuto da quella parte e

piano piano misi a fuoco i fari delle auto e riuscii ad uscire e a vedere la luce da quell’oscurità totale. Tornai più tardi in quello che ormai era diventato Ground Zero e rimasi per il resto della giornata; mi resi conto che era totalmente inutile la ricerca che i soccorritori e la polizia facevano perché di sopravvissuti non ce n’erano assolutamente. Non solo, ma non c’erano nemmeno feriti; ti pietrificava l’idea che non ci fossero nemmeno feriti sotto quelle macerie. Devo dire che ho assistito a tante battaglie ma non ho mai visto nulla di simile. Ciò nonostante mi sono detto “devi lavorare”, dovevo andare avanti. Ho pensato che proprio quel giorno la nostra storia e la nostra vita erano cambiate per sempre.

Roberto Koch: Un filo rosso che attraversa tutta la mostra “Memoria”è quello della compassione: c’è uno sguardo compassionevole da parte di James Nachtwey nei confronti di quei gesti di tenerezza di aiuto a sopportare la sofferenza, di amore fraterno e materno; vediamo alcune fotografie dei Balcani, della tragedia dell’agente arancio, del dramma dell’aids e della tubercolosi, del Darfur dove la carestia sta mietendo tante vittime e soprattutto a quest’ultima grande storia dei profughi che vengono in Europa e arrivano stremati per cercare un’opportunità. Ma c’è anche una grandissima installazione, che è un affresco sulla medicina di guerra. E’ un affresco realizzato da tante fotografie composte insieme, in un grande quadro di 60 diverse immagini sulla chirurgia di guerra, dove si vedono le persone che vengono aiutate da chirurghi ed infermieri a sopravvivere ad

un trauma tremendo. Questa è un’installazione particolare e volevo chiedere a Jim come gli è venuta l’idea di realizzarla.

James Nachtwey: Era la fine del 2003, mi trovavo in Iraq, a descrivere quello che stava succedendo. Sono stato

colpito da una granata e sono stato ferito piuttosto gravemente. Il soldato che stava con me perse una mano e altri soldati furono feriti gravemente. Fui portato in un ospedale da campo dove mi operarono e poi mi portarono in una base americana in Germania, dove mi operarono nuovamente: mi ci vollero mesi di riabilitazione per guarire. Due anni dopo tornai in Iraq e, con il ricordo di quell’esperienza, ceraci di descrivere con i miei occhi, con gli occhi di chi ci è passato, quello che vedevo, fotografando gli altri. Sono stato con i medici e ho fotografato in molti ospedali da campo del paese che erano sottosopra perché nel mezzo della guerra, nel pieno degli attacchi ma i medici cercavano ininterrottamente di salvare vite umane. Quello che mi ricordo di questa esperienza era il grande caos, il carnaio che c’era sempre in questi ospedali, i movimenti rapidi che dovevi imparare a fare per non dare fastidio e dovetti imparare a lavorare con loro se non volevo farmi cacciare via. Io stavo vicino ai medici e ho imparato a muovermi velocemente e a lavorare in armonia di movimento con loro, per non intralciare i soccorsi. Quando arrivò il momento di scegliere queste immagini mi resi conto che non potevo scegliere solo una fotografia perché una sola immagine non avrebbe mai potuto trasporre quello che si prova in una situazione come quella e così ho creato una specie di montaggio cinematografico, in modo che chi le guarda possa mettere a fuoco dei frammenti e l’intensità non resti superficiale ma possa permeare davvero chi guarda queste immagini.

Pubblico: Vorrei tornare al linguaggio, a come si deve fare questo lavoro. E’ una considerazione più che una domanda: si dice che un’immagine vale cento parole. Jim ha fatto una grande differenza fra il linguaggio delle fotografie e quello scritto: la scrittura usa metafore che la fotografia deve distruggere o svelare perché ci nascondono la realtà. La sua precisione nello scegliere le parole che accompagna le sue immagini è incredibile ed è attento anche ad ogni dettaglio dell’immagine. Come facciamo a capire quando ciò che ci accade di fronte è una testimonianza affidabile e quanto può essere una metafora da svelare?

James Nachtwey: Non c’è nulla di dogmatico, io lavoro così, non seguo un modello di realtà e non cerco conferme su ciò che so già. Lavoro perché voglio scoprire ed esplorare. Ho seguito la mia ispirazione, sempre. Ho imparato che la fotografia ha una sua disciplina intrinseca ma il mio lavoro è in gran parte improvvisazione, apertura e non chiusura, è la possibilità di avere un contatto visivo con tutto ciò che si può vedere ma è anche un afflato dell’anima, è anche un emozione, è anche un’azione intellettuale. Devo sempre ripetere questo: sono aperto in un modo molto onesto, non vengo mai guidato da nessun tipo di programma, da nessuna cosa predefinita. La mia è un’attività di scoperta di ciò che accade intorno a me. Nulla di strano, lo possono fare tutti. Per me il giornalismo equivale alla prima bozza della storia. E’ il giornalismo che scrive la prima bozza e allora noi dobbiamo stare con gli occhi ben aperti e vedere cosa succede, soprattutto nel momento successivo a quando noi abbiamo scattato al fotografia perché se gli scrittori possono sempre cambiare o inventare quello che hanno scritto, noi no, noi dobbiamo cogliere quel momento e quando lavoriamo con il nostro obiettivo e il click è partito e la foto è fatta dobbiamo prestare la stessa attenzione anche al momento successivo. Per me è un esercizio che ha un senso interiore di scoperta.

Pubblico: La differenza più importante che corre fra scrittura e fotografia è il tempo. E’ d’accordo?

James Nachtwey: Il tempo certamente è un elemento. Anche se è molto difficile catturare quel momento è riuscire a catturare quel momento forte che riesce a dare un significato. Questa è una grande prova da superare: tu ti ritrovi lì, con la tua macchina fotografica, e pensi di essere alla distanza giusta, ci hai lavorato tanto per trovare in un istante quella posizione e a quella distanza; ti ritrovi in mezzo a tutto questo e devi cogliere il momento che io definisco “della verità” e che rappresenta la sfida estrema perché se riesci a cogliere quell’istante e a descriverlo in un certo modo, quell’istante risuona, vibrando; quell’istante, così, trascende il tempo, diventa un momento senza tempo. E’ il rapporto che intercorre fra la specificità di un momento e l’universalità dell’assenza del tempo che rende estremamente speciale la fotografia. Perché la fotografia è quell’attività in cui gli opposti si riconciliano con una forza potentissima. Le fotografie penetrano la mente, le immagini riescono ad attraversare quella zona cerebrale dove si

formano le parole e dove gli esseri umani acquisiscono la coscienza in un modo molto elementare e

semplice; attraverso l’intuito possiamo fare nascere le idee.

Pubblico: Credo che la forza delle fotografie stia nel fatto che non è caratterizzata da immediatezza:

l’immagine dura per tutto il tempo in cui la guardo. Forse il suo lavoro ha il ruolo che hanno i

maestri che attirano l’attenzione degli alunni su un quadro per il tempo che serve senza che si

distraggano e volgano lo sguardo altrove troppo presto.

James Nachtwey: Perché si dice che il tempo in cui guarda una fotografia sia più o meno importante? Secondo me non è il lasso di tempo ad essere importante ma quale effetto ha l’immagine su chi l’ha guardata: se tu la guardi per dieci secondi o per dieci minuti non importa, la fotografia può avere un effetto che dura per tutta la tua vita e rimane nella tua memoria in modo indelebile. L’effetto che perdura nel tempo e gli effetti che ha su chi la guarda è la cosa più importante. Sono d’accordo che vige una certa impazienza che riguarda tutta l’arte visiva. E vero però che più a lungo guardi e più ti si rivela quell’opera ed è vero che la pazienza deve essere premiata. Le persone dovrebbero dedicare più tempo al guardare, all’osservare, al pensare. Quando mi è capitato di insegnare la prima cosa che

feci nell’auditorium dove tutti si aspettavano che tenessi una lezione fu di proiettare un’immagine e chiedere agli alunni di guardarla. Non dissi un’altra parola per almeno 15 minuti; fino a che la situazione non era diventata quasi imbarazzante ed insostenibile non parlai.

Pubblico: Molti fotoreporter hanno sentito la necessità di allontanarsi per un po’ dal loro lavoro. E’ mai

arrivato il momento in cui ha avuto bisogno di fermarsi dall’orrore della guerra? E quando ha

ricominciato, come ha fatto?

James Nachtwey: Una volta Robert Capa disse che il desiderio di un fotoreporter di guerra dovrebbe essere quello di rimanere disoccupato. In effetti, gli orrori che ho visto sono cose che hanno avuto un effetto molto potente su di me, ma se accadono è importantissimo che vengano testimoniate e che la foto raggiunga il pubblico, con quello stesso sentimento. Ciò che sento e provo, personalmente, è il tentativo di trascendere le atrocità, perché come fotografo di guerra ho il dovere di testimoniare la realtà, non ci si può tirare indietro, ti devi attaccare al tuo lavoro e andare avanti. La trascendenza dei miei limiti è quello che ho cercato in ogni momento del mio lavoro.

(1)

“[…] dovremmo smettere di definirlo un “fotografo di guerra”. Bisogna vedere in lui un uomo di pace, uno che per desiderio di pace va in guerra e si espone per creare la pace, partendo da un odio sconfinato per la guerra e da un amore sconfinato per gli esseri umani”. (Wim Wenders, Laudatio per James Nachtwey . Dresda, 2012)